|

【ガイドラインはカラー芯のシャープペンで】

白やクリーム色の紙に作品を描くことが多いと思います。

その時に、普通の鉛筆でガイドラインを引くと、文字の下に黒く残って目立つことがあります。消しゴムで消しきれないこともあります。

ガイドラインは消しゴムで消せる黄色いシャープペンシル使って書くと、目立ちませんのでお勧めです。

シャープペン用カラー芯

シャープペン用カラー芯

また、黒などの濃い色の紙にガイドラインを引く時も、赤や青などのカラー芯なら見えやすく、消しやすいので便利ですよ。

消すときはトンボ MONO zero 消しゴム 丸型が細くて便利です。

ノック式でまるでシャープペンのよう。

2.3mmの丸型なら、文字にかからずきれいに消すことが可能!これを使うと、もう他の消しゴムでラインを消したくなくなります!

【寄せ書きするならガッシュで】

友達同士でカードなどに寄せ書きをする時は、インクより乾くのが早いガッシュ(不透明水彩絵の具)が向いています。

乾くのが早い分、ペン先が詰まりやすいですが・・・

これは14色入り。 これは14色入り。

インクですと乾くのが遅く、いろんな人の手に渡る間にかなりインクがよれて汚くなります。

ただし、あまり手に汗をかいたりしていると、ガッシュでも汚れます。

文字などはポストイット(はがせる付箋)などであらかじめ覆っておくのも手です。その際は必ず良く乾いてからにしましょう。

寄せ書きに関わらず、作品作りはガッシュに限ります。乾くのが早いし、退色しづらいので。

ガッシュの濃さはコーヒーのポーションクリームくらいに溶きます。水が多いと紙の色が透けてしまいますので注意。

【作品のレイアウトを考える方法】

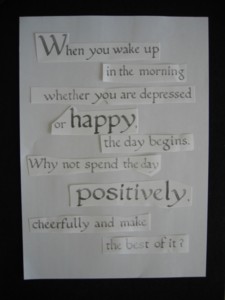

描きたい文章が決まったら、まず練習用紙に全文を描いてみます。単語間のスペースも完璧にキレイ描きます。

大きく強調したい単語はあらかじめ大きめに描いておきます。

そのあと、ハサミで一行ずつ区切りのよさそうな所でカットしていきます。

カットしたものは、裏にテープのり 貼ってはがせるタイプを使ってのりづけしておくと貼り替えやすいです。

これね。 これね。

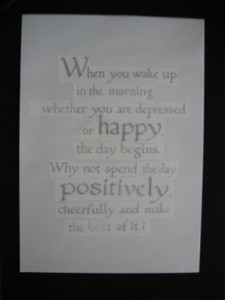

次に、何も描いていない紙の上に、カットした文章を載せてみます。

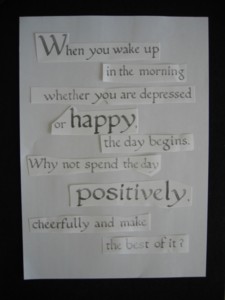

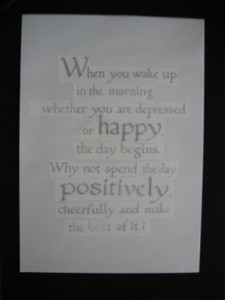

こんなカンジで↓何パターンかやってみましょう。

センタリングをしたい場合は、一行ずつ左右の文字の端を合わせるように半分に折り、

無地の紙にセンターラインを引いて折り目を合わせます。

コレでいいかな、と思ったら上に練習用紙を一枚のせて、両端を手で押さえてみて真上から見てみます。

(この画像↓では分かりやすいようにトレーシングペーパーをのせています)

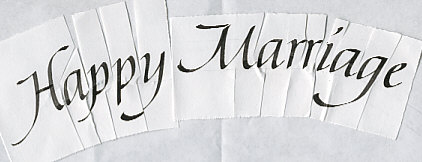

また、曲線に沿った文字をレイアウトしてみるには、まず普通にまっすぐ描いた文字を用意します。

そのあと、文字の間に真ん中あたりまで上下に切込みを入れます。切り落とさないように注意します。

裏にテープのり 貼ってはがせるタイプを付けて、曲線になるように紙を曲げながら紙の上に置いてみます。

こんなカンジ→

これで、イメージがつかみやすくなります。

【ガイドライン(ガイドシート)の作り方】

作品用のガイドシートは、上質方眼紙B4 1mmを使うと簡単に作れます。

特に作品の場合は行間スペースも考えないといけないので、方眼紙が便利です。

T型定規や直角定規を使って、白紙にラインを引く方法もありますが、時間もかかるし結構大変です。

ペン幅を紙に○個分描いてみたりするのはもってのほか。(絶対キレイにできません)

方眼紙に直接ラインを引くほうが、早いし、キレイです。

1枚ガイドラインを作っておいて、何枚かコピーをすればそれが練習用紙にもなるし、本番でライトテーブルと一緒に使えます。

文具店ではB5やA4サイズの方眼紙が多いですが、方眼になっている部分がそのサイズより小さいですし、

大きい作品には向かないので、A3やB4のものを探して使うのがベストです。

【ガイドラインを書く手間を省くには「ライトテーブル(トレース台)」が便利】

カリグラフィーをする際に欠かせないのがガイドライン。コレがないときちんと整った字を描くことはできません。

ですが、作品にはガイドラインを残したくないもの。

いくら上↑で紹介している消せる黄色いシャープペンシルでも、消すときに字がよれたり、乾くのを待つのが面倒だったりしますよね。

そこで活躍するのが「ライトテーブル(トレース台)」。

これは下から蛍光灯の光が当たるので、作品を描く紙の下にガイドシートを敷いておけばラインが透けるので、

作品に直接ガイドラインを引かなくてすみます。超便利♪

コレです。サイズも値段もいろいろ。

ちょっと高いな〜と思った手作り好きなあなたは手作りしましょう!

な〜んと美夏は手作りしちゃいました!(というか作ってもらった・・・)

こちら→  制作費3200円ほど。買うよりはずっと安いです。 制作費3200円ほど。買うよりはずっと安いです。

《材料》

・A3サイズのアクリル板(半透明)

・木の棒(2センチ×3センチ×90センチ)→半分に切る

・蛍光灯(コードつき)ノアブライト12W

・ビス6本

道具は、電動ドリルとドライバーのみ。

《作り方》

1.アクリル板にビス用の穴をドリルであける

2.木とアクリル板をビスで留める

3.蛍光灯ノアブライト12Wを下にセットする

これで出来上がり!(製作時間1時間弱?)

本当はアクリル板はもっと曇っているほうがいいです。小さい作品のときははみ出している蛍光灯がまぶしい☆

下から光が当たると、描いている色が見づらいです。色使いを気にして描く場合はライトテーブルからはずして確認しながら描きましょう。

【マスキング(白抜き)技法の流れ】

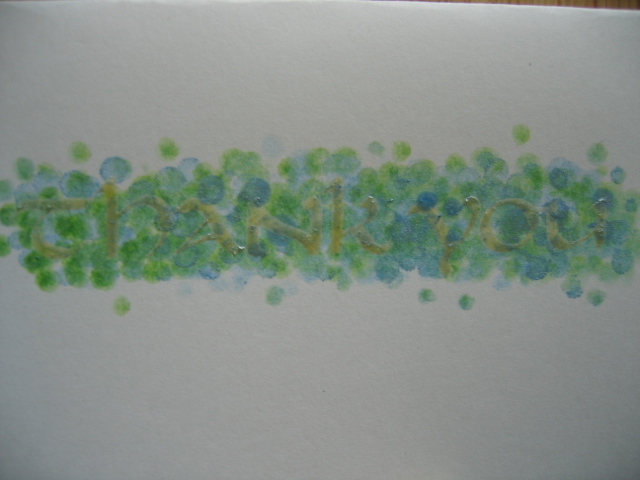

マスキングというのは白抜き文字にする技法です。

|

必要なのは、マスキング液とラバークリーナー 。

マスキング液

は、木工用ボンドの薄まったようなもの。乾くとペタペタとしたノリ状になります。

乾いたらラバークリーナー

で取り除きます。

|

|

まずは、マスキング液をペン先にさして文字を書きます。コーヒーのマドラーなどに液をのせてさすといいでしょう。筆でもいいですが、傷みやすいです。

文字を書くときの注意点は、

・ガイドラインはあとで消せないので、上から見えないような色で引くか、ライトボックスの上で書いてガイドラインを残さないこと。

・マスキング液が薄すぎるときれいにマスキングできません。文字はゆっくりと書くときれいにのります。

ペン先はすぐに洗いましょう!液が固まります。取れないということはないですけど。

|

|

マスキング液が落ち着いたら、文字の上にインクや絵の具をのせます。

左は化粧用コットンにインクをつけてたたいたもの。

右は綿棒にインクをつけてたたいたもの。途中でインクの色を変えています。

ここで、濃い色を使うなら、ガイドラインは目立ちません。 |

|

インクが乾いたら、マスキング液をラバークリーナー でそ〜っとこすりながら取り除きます。コレが楽し〜っ!

どうしても、インクの上もこすることになるので、パールの入ったインクはパールがぬけて少し薄くなります。

文字のキワをしっかり色づけしましょう。色が入っていないとキレイに白抜きできません。

あとは、白い紙に黄色だとキレイに見えなかったりします。

グラデーションにしてもいいですね。

筆で色づけしてもOK! |

【マーカーでグラデーションにする方法】

|

マーカーはお手軽ですがグラデーションにすることで、ワンランクアップの作品に早がわり!

方法は簡単!

薄い色のマーカーの角に濃い色のマーカーをちょっとつけるだけ。

見えますか?

コツとしては、つけるのはペン幅1/3くらいにすること。たくさんつけるとにじんで一色になったりします。 |

|

色合わせの一例。

単色よりもずっと深みが出るでしょ?

・グレー+黒

なんていうのもできます。

細いマーカー(2mm幅が多い)だとグラデーションがちょっとしづらいので、太い方(3.5mm〜5mm幅)がオススメです。

でも巨大な文字になってしまうので、カードにするときは文字数を考えた方がいいですね。

もちろん、文字だけではなくてこれでお花を描いたらステキ☆

原色じゃないパステルカラーのマーカーもたくさん出ていますので、ササっとサンキューカードなど描きたい時はそろえておくと便利ですよ。

こちらでその種類の豊富さが見られます↓

→カリグラフィーマーカーたち

|

【紙にマーブル模様を作る方法】

作品を作る時など、用紙にカンタンに模様をつける方法をご紹介します。同じ模様は二度とできないところがたのしいです♪

はじめは思うようにできないかもしれませんので、何枚か試してみてください。

|

≪用意するもの≫

・厚めの作品用紙

・マスキングテープか水張りテープ

・水をはじく下敷き

・お好みのインクか、水に溶いた絵の具

・太目の筆か刷毛

・水

・ラップ |

|

まず、作品用紙を下敷きの上に置いて、マスキングテープか水張りテープで貼り付けます。

このとき、しっかり貼らないと色がはみ出して汚くなります。

貼ったら、水を筆か刷毛に含ませて全体に塗ります。

*あらかじめ文字を描きたい部分にマスキングテープを貼っておくのも手です。

*また、あらかじめマスキング液で文字を描いておくこともできます。

*作品用紙が薄いと紙のたわみが出やすいし、裏に色がにじみます。

|

|

水が乾かないうちに、お好みのインクか絵の具を全体に落とします。

落とし具合で仕上がりが変わります。何色でもできます。いろいろ試して見ましょう。

(この場合は、ターコイズとウルトラマリンディープという2色のインクを使っています)

色をたっぷり落とすと、紙の「たわみ」がひどくなりますのでご注意。

また、インクを落とさない部分を作るほうが下の↓ラップ効果が出ます。

|

|

インクを落としたら、すぐにラップをかぶせます。

このときに中心部分にシワを寄せるようにすると模様ができます。

インクが乾いてきてしまうとラップ効果が出ません。

ラップの上に、電話帳などの重しを置くと紙のたわみが多少抑えられます。 |

|

インクが乾いたら、ラップとマスキングテープをそっとはがします。

*はがすのを早まると、紙がたわんだままになってしまいますので注意。

ラップの模様が出ているのがわかりますでしょうか?

もちろん、ラップをかけずに乾かすこともできます。

もし、裏に色がにじんでしまった場合は、両面テープなどでもう一枚貼りあわせるとよいでしょう。 |

|

★作品例★

上にトレーシングペーパーをかぶせました。

SUMMERの文字をブルーインクでトレースし、内側をカッターで切り抜いてみました。

お魚をインクで描いて、半分はインクで塗りつぶし、半分は裏からエンボスして白くしてあります。

シルバーのラメペンを使って下に波模様を描いて、裏からエンボスして白くしてみました。

トレーシングペーパーとラメで涼しげな印象になりました。

|

|

これね。

これね。

制作費3200円ほど。買うよりはずっと安いです。

制作費3200円ほど。買うよりはずっと安いです。