作品例

(画像のコピーは御遠慮ください)

額縁の多くは 額縁専門店ないとうの「デッサン額」 を使っています。 |

技法名・解説

|

| レッスン4年目の作品↓ |

|

Passe-partout en

RELIEF

レリーフのあるパス・パルトゥ

ドキュモンにあったレリーフ(浮き彫り加工:エンボス)を入れたマットです。

今回は桜の版画。なので、花びらをイメージしたモノを入れました。

本当はレリーフ部分は1mm紙をカットして使うのだけど、花びら同士が近くなっている部分の化粧紙を破いてしまったので、1mm紙よりも薄いボール紙でやり直し。一応破けずにできました。

化粧紙を湿らせ、エンボスペンを使ってレリーフのキワをしっかり出していきます。

やり過ぎると化粧紙を傷めるので、キワ以外ははこすりすぎないのがポイント。

左右の高さのバランスを変えれば良かったのに、破かないことに気をとられ、落ちる花びらが同じ高さで終わってしまったのが失敗。

化粧紙は白い吹雪のような模様の入った薄ピンクになっています。

化粧紙の種類を選ぶ技法。あまり厚すぎたり、堅い紙は向きません。

レリーフによって、いろんな可能性が広がる技法だと思います。

【ガラスの下から】

・1mm紙*(レリーフ部分)*これはボール紙ですが!

・1mm紙

・3mm紙 |

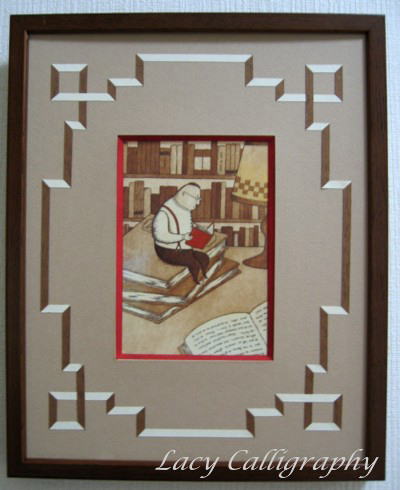

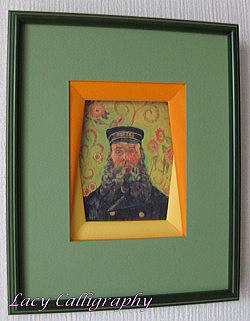

絵本原画のポストカード 「ちいさなおじさん」 |

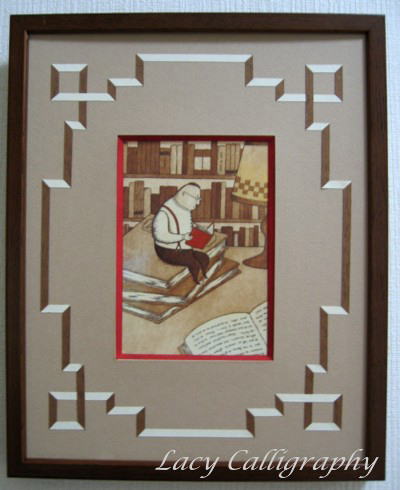

Les filets au trompe-l'oeil

フィレ・オ・トロンプルイュ

「だまし絵風」になっています。

いったいどういう風になっているか、一瞬迷いませんか?

マットに凹凸があるように見えるでしょう?

実はコレ、マットの上に濃淡のライン(フィレ)を貼り付けてあるだけなんです。

水平ラインの色を薄く、垂直ラインを濃くすることで、まるで壁があるかのように凹んで見えるのです。

思わず触ってみたくなるのですが、凹んでいるのは赤い斜断面のところだけ。

この濃淡のラインは化粧紙をカットしているだけではありますが、きっちりと長さを測らないと一周キレイに収まらないのです。

このラインの化粧紙のカットに非常に時間がかかりました。

45度にカットし、突き合わせにしているので、紙の上に紙を重ねているわけではありません。なので、きっちりと長さを正確に測る必要があり、あらかじめ方眼紙に作図をしました。

マット幅がある程度ないと、効果的に仕上げられないので、これはポストカードを八つ切額に収めています。

この額装のポイントは色だそうで、濃淡(明暗)の差のある化粧紙をラインに使い、ベースは中間色にします。

水平・垂直の色の差を付ければいいので、他にもいろんな模様が考えられます。

【ガラスの下から】

・1mm紙(フィレ付き)

・3mm紙

|

|

Le biseau Escargot

エスカルゴ

中身はポストカードですが、この技法は大きめになるので、ガラスを特注。30.5×27.5㎝だったかな?

マットが蚊取り線香のように渦巻きにつながっています。

斜断面が多いため、カットに苦労するかと、スチレンボードで手抜きしちゃった!

先生のアドバイスにより、内側の斜断面の化粧紙の色を2辺ずつ変えてみました。

向かい合っている斜断面の溝になる部分にも化粧紙を貼っています。今回は、トップの化粧紙と同色で。

特別サイズのため額縁に入れず紙でフレーミング。

これだけ斜断面があると、かなり時間がかかりました。

1mm紙と3mm紙がずれないようにも気を遣うし、スチレンボードじゃなかったらさらに時間がかかったに違いない。

【ガラスの下から】

・1mm紙

・3mm紙

・2mm紙+リング

|

*カードは作品展で購入したもの

【上から】

1mm紙+両面に化粧紙

ガラス

1mm紙

3mm紙

|

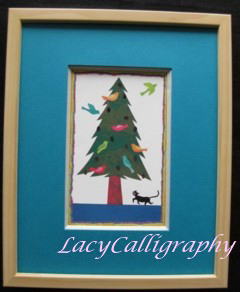

Lis

リス ~ゆりの花~

ガラスの上に花びら状のマットを乗せてある技法。

複雑かと思いきや、意外と簡単。

まずガラスの下のマットを作った後、花びら部分のマットを作成。

1mm紙を窓抜きした後、黒い部分を貼り、裏側に赤い部分を貼り付けます。

窓枠に沿ってキレイにヘラを入れた後、窓部分に対角線のカットを入れ、ボンドが乾かないうちに、お習字の筆(何でもいいんだけどある程度太さのあるもので)を使って花びら部分をカールさせます。

今回は、ガラスの上にマットがあり、ホコリがかかるので、汚れに強そうなクロスを使用。

最初は紙でフレーミングをしたのだけど、この技法は額縁があったほうがいいと言われ、とりあえずウチにあった額で。

本当はもっとアンティーク調のゴールドの額縁が欲しい!

中のカードはうっすらと文字が透けている作品になっていて、

この技法の感じと合っているんじゃないかと、結構満足しています。

|

*カードは購入したものです |

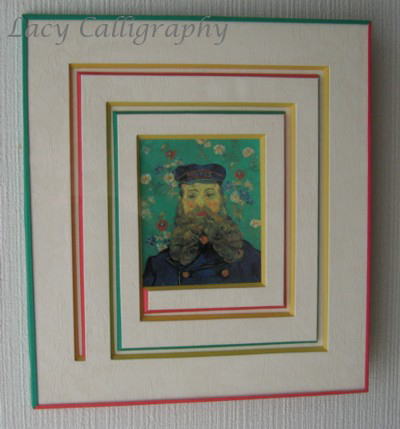

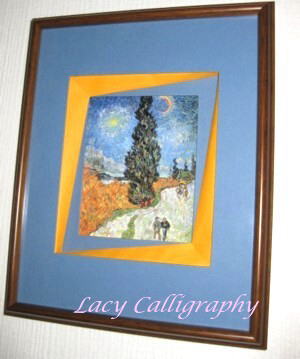

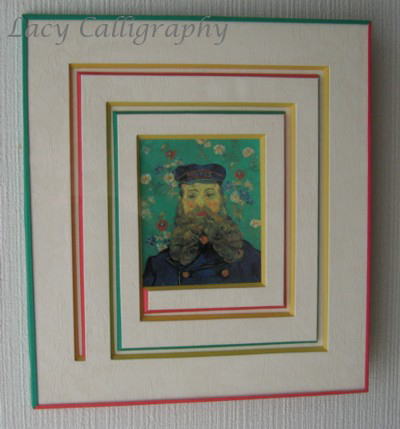

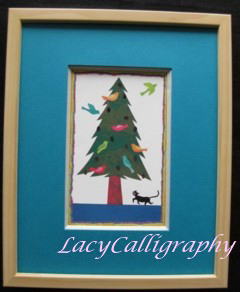

Passe-partout colimaçon

パス・パルトゥ コリマソン

らせん状にパス(マット)を重ね技法。あまり枚数が少ないと面白くないようです。

一番下のパスは傾いていない普通の窓になっていて、

それを作った後に上に重ねていく分を作ります。

一番下のパスに、コンパスを使って角になる曲線を下書きします。

その曲線を当分割してから、順番に上にくるパスに印をうっていきます。上に行くにつれてだんだんと傾きのきつい平行四辺形の窓になっていきます。

・・・って説明しても分かりづらいと思うけれど。

ずれないようにカットはできても、貼り合わせるときにズレてしまい、難しかったな~

色は最初、文字がグラデーションしていることもあり、赤・ピンク・白を使おうと思っていたけれど、先生のアドバイスもあり、いろんな赤を使うことに。一番上はグレーがかかった白です。

それだけではなんだかキマらない!と思い、グリーンのフィレを入れたら、ちゃんとしまった感じになりました。

(このタイプのフィレを入れるのは、実は初めてだったりする・・・)

額縁は、うちにあった茶色のにとりあえず入れてみたら、あまりにかわいげがなく、どうしようと思っていたらこのかわいい赤い額を見つけて購入。金色のラインが入っていてこの額装にピッタリきたなぁと満足しています♪ 額縁ってかなり重要って再確認!

イチゴが傾いている感じと、マットのずれていく感じが合っていて、成功!と自分では思っています。(ボンドがはみ出したり、貼り合わせがズレてたりしてるけど!)

【ガラスの下から】

1mm紙+フィレ

1mm紙×6枚 :計7枚重ね |

使用した額縁(深めがよいです)

『シンプル』『安価』『高品質』の『歩』シリーズ。木製フレームで人気ナンバー1!デッサン額縁...

|

La gorge avec matiere

ラ・ゴルジュ アベック マティエール

ゴルジュ(溝)の中に、関連するものを納める技法。

溝の幅はあまり太くないほうがよいとのことで、今回はバースデーケーキ用のろうそくを入れることに。(一見ストローっぽいけど!)

カードは中身をろうそくにすることを決めてから買ってしまったけれど、本当はカードが先なのが正しいと思う(笑)。

いろいろな色が使われたカードだったので、化粧紙を迷っていたら、色紙がちりばめられたこんな紙(薄い和紙状)を見つけたので合わせてみました。カードの中の上の模様とも合っていて、なかなかよかったかと。

ろうそくの下と深さの部分の化粧紙は、はっきりしたピンクに。

ろうそくに使っていない色ということでチョイス。先生にも「ピンクでよかった」と言ってもらえて一安心。

なかなか楽しい額装で、また他のものでやってみたい♪

【ガラスの下から】

1mm紙

5mmスチレンボード+ろうそく

1mm紙 |

*中のカリグラフィー作品は美夏のものではなく、

購入したポストカードです。

使用した額縁は■デッサン額縁■ J型/白 インチサイズ |

Le coupe-colle-deplace

~L'onde~

オンド(波紋)

縦・横・斜めなど、動きの感じるものを額装するのに向いています。

まず、1mm紙ににMBM木炭紙を貼り、マスキングテープで囲みながら彩色します。(ベージュなどの淡色のカラー用紙でも可)

次に中の絵に合わせて切り込みを入れていきます。

今回は縦方向に入れましたが、中身によっては横、斜めなどもアリです。

その後、カットした部分をずらして動きを出し、木炭紙を貼った1mm紙に貼り付けます。

カットは平行に入れないと、きちんとはまらなくなります。

最初は彩色を3色(+ブルー)にして、もっと細かくカットを入れたのですが、うるさい上に、平行にカットできてなかったのか、きれいにはまらなくなり、やり直しました。

【ガラスの下から】

MBM木炭紙(厚口):彩色+1mm紙

MBM木炭紙(厚口)+1mm紙

*木炭紙は両方とも1mm紙にくるみ込んであります |

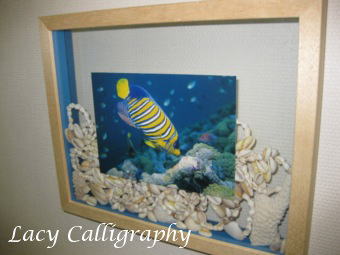

【表面からの順番】

・ガラス

・カード

・ガラス

・貝殻+3mm紙(枠)

・ガラス

・2mm紙(リング)+3mm紙(枠)

使用している額縁はこちら

【作品/絵/立体額】アートボックスフレーム 8×10インチ ナチュラル 【作品/絵/立体額】アートボックスフレーム 8×10インチ ナチュラル |

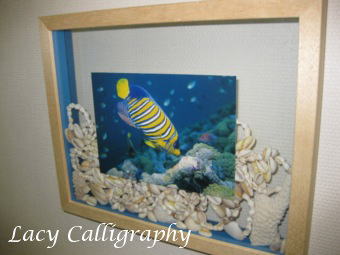

Entre trois verre

アントル・トロワ・ヴェール

立体額を使い、厚みのあるモノをカードと一緒に納める技法。

ガラスを3枚使います。

これは、沖縄かタヒチで拾ってきたサンゴと貝殻、そして貝をつなげたネックレスをつなげたまま何本か入れています。

ネックレスの処分に困っていたので、ちょうどよかった☆

中身は固定しておらず、動きます。

裏から見るとこんな感じ↓

3mm紙を貝殻のスペース(高さ)部分に枠のように使って高さを支えています。

さらに、その上にガラスを乗せ、3mm紙の枠で押さえています。

一応、海の奥行を意識して、上下の枠の色を変えています。

表から見えないように、引っかけるリングをつけた2mm紙をボンドでガラスに貼り付けています。

|

|

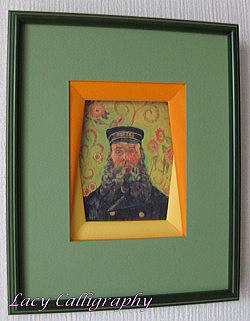

lavis faux marbre

ラビ・フォ マルブル

大理石模様を太めに入れるタイプのラビ。

極細筆で、割れ目っぽい模様を描き入れています。

うまく自然な感じににじませるのが難しかったです。

最初、マスキングテープが付いている時点では、先生には「大理石にありえない模様」と言われたけど(!)、はがしてしまったら、それなりの評価でした。

マーブル模様の縁を囲むようにラインを描き入れてもいいようですが、また失敗しそうなのでやめました☆

ルノワールの絵とまぁまぁ合っているかと・・・

【ガラスの下から】

MBM木炭紙(厚口):彩色、切りっぱなしの窓

1mm紙 |

| レッスン3年目の作品↓ |

| 挫折して作品なし・・・ |

Le lavis a l'anciennne

ラヴィ・ア・ランシェンヌ

マットの全体を3段階にグラデーション(外側に向かって濃く)に彩色し、何本もラインを入れ、フィレも貼る、という非常に難しい課題。

1段階ずつ、同じ濃さに均一に彩色しないといけません。

2回やり直したけど、彩色がうまくいかず(どうしてもにじみやムラができる)、ラインもうまく引けず、結局あきらめたという情けなさ!

マットの幅が広く必要なため、インチサイズ額に合わせるなら、ハガキの半分くらいの大きさじゃないと向きません。

【ガラスの下から】

MBM木炭紙(厚口):切りっぱなしの窓

1mm紙 |

|

Théa^tre

テアトル

5mmのスチレンボードを2段使い、奥行のある額装です。

四隅が隠れるため、余白が多いものを額装するのに向いているようです。

窓開きの様子を試してから本番に入りました。

幅広斜断面の時の注意点は、化粧紙をゆがまないように貼ること。そのためには、化粧紙にボンドを付けず、マットボードの方にあらかじめ化粧紙が来る部分の印を付け、ボンドを塗るのです。

これで今回は割とキレイにできました。

【ガラスの下から】

1mm紙

5mmスチレンボード

1mm紙

5mmスチレンボード

1mm紙

*化粧紙はキャンソン・ミ・タント |

これに近い額縁はこちら。

【作品/絵/立体額】アートボックスフレーム 20角 オーク 【作品/絵/立体額】アートボックスフレーム 20角 オーク |

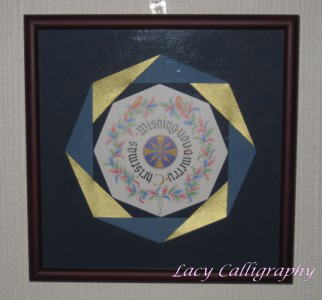

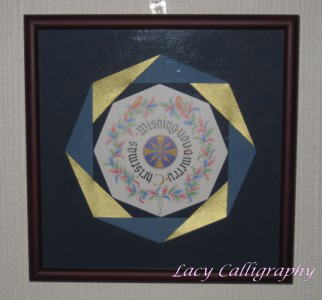

Biseau francais perroquet

ビゾー・フランセ ぺロケ

正八角形の窓を開けた1mm紙を3枚使っています。

この額装は丸い作品に向いています。これは幅20センチの額です。

絵に近い窓から開けていき、ずらして作図していきます。

この作図が結構面倒!算数の図形の授業を思い出したわ。

金色と薄いブルーは斜断面で、裏はスチレンボードがはさんであります。

斜断面は三角形に型紙を取り、それを貼りつけた化粧紙を順番に重ねて貼っていきます。これも難しかったなぁ。

意外とズレずに完成できたのでほっとしました。

*カリグラフィーは私の作品ではありません。ポストカードです。

【ガラスの下から】

1mm紙

5mmスチレンボード/化粧紙+ケント紙(斜断面)

1mm紙

1mm紙

|

|

Biseau inversé

ビゾー・アンヴェルセ

逆・斜断面を付けた台に絵を載せ、奥行を出すためにスチレンボードをはさんであります。

本当は八角形の窓ではなく四角にしたかったのですが、この額縁サイズの場合、四角い窓にするとマットの幅が狭くなりすぎるため、八角形にすることで四隅に幅ができ、狭すぎるのをカモフラージュ(?)しています。

逆・斜断面の化粧紙を貼るのが難しく、苦戦しました。

青金の和紙を使い、きれいに貼れるよう裏打ちをしてから使っています。

四隅がかぶってしまっているのが計算違いでしたが、これはこれでアリ!?

【ガラスの下から】

1mm紙

3mm紙

5mmスチレンボード/3mm紙(逆・斜断面)

1mm紙

|

|

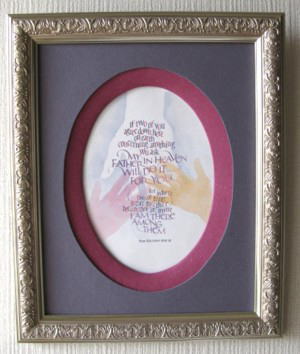

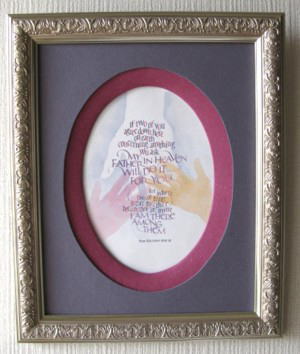

Biseau fonce ~ovale~

ビゾー フォンセ・オバール

幅広斜断面の楕円窓。

1年目に楕円の窓を3mm紙で斜断面にカットするというのをやったのですが、これよりはラクかも。

2枚の1mm紙の間にスチレンボードをはさんで高さを出しています。

楕円はプッシュピンと糸を使って作図します。

インチ額の場合、この額装ではポストカードより大きめのものを選ばないとバランスが悪いです。

一番上の1mm紙は、化粧紙を貼るスペースがすごく少なくなってもOK。

化粧紙は窓の際に2mm間隔くらいの切り込みをぐるっと一周入れて貼っています。この大きさでもかなり手が疲れる作業です。

斜断面はきれいに紙が張るように、スポンジで湿らせてから貼っています。乾くとピンと張ります。今回はきれいにできました♪

厚めの紙だと難しく、和紙など薄手の紙が向いているようです。

このカリグラフィーは↓の本に載っているものです。

Portraits

of the Word Timothy R

Botts Timothy R

Botts

【ガラスの下から】

1mm紙

5mmスチレンボード

1mm紙 |

|

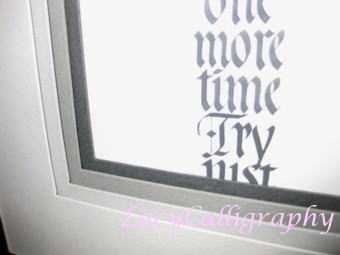

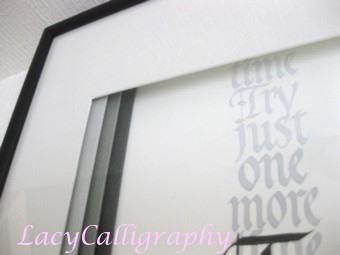

Passe-partput découpé

パス・パルトゥ デクッぺ

※中の作品はカリグラフィーのカードですが、

私の作品ではないためぼかしてあります。

デクッぺとは分割のこと。

1mm紙を2枚重ねているのですが、いちばん上は色別にパーツに分かれています(パズルのような感じ)。

作品の中では黒の細いラインが効いているので、

それに合わせて黒いラインを出すため、下の1mm紙に黒の化粧紙を貼り、上の1mm紙は中の作品を4つのパーツにカットしたあと化粧紙でくるみ、黒いラインを見せるように貼っています。作品の中の色を4色使っています。

この、パーツを化粧紙でくるむというのが意外と難しく、あまりきれいにできませんでした。

今回は縦横の分割で下の1mm紙をラインでしか見せていませんが、作品によっては斜めにカットしたり、下の1mm紙の割合を多く見せても効果的です。

化粧紙も上下2色だけでもじゅうぶん素敵にできます。

【ガラスの下から】

1mm紙(4色)

1mm紙(黒)

|

|

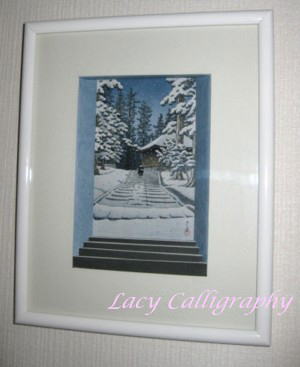

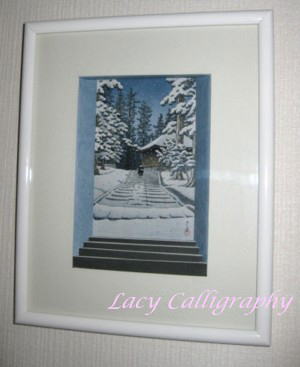

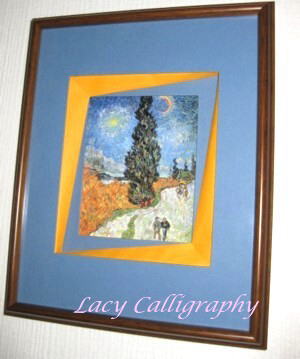

Escalier

エスカリエ

エスカリエとは階段のこと。

中の作品は、この額装に合わせて見つけたもので、全く趣味ではありません・・・

中尊寺の雪景色(川瀬 巴水:かわせ

はすい作)の版画です。

左右の辺を幅広斜断面にし、上は垂直にカットしています。

階段部分は3mm紙に化粧紙を貼っていて、高さの部分を濃く、足を乗せる部分を薄い色にすると階段ぽくなるそうです。

曲がっている階段の写真など、中身によっては左右どちらかのみを斜断面にしたりするのもアリです。

斜断面と階段部分が接しているところは、階段の形に合わせてきれいに化粧紙をカットします。これをキレイに仕上げるのがポイント!(テストカットしてみないとうまくいかないの)

階段は全部同じ高さではなく、下にいくにつれて高さをつけてあります。奥行を感じさせるためのワザなんですって。

それと、階段は3段以上ないと階段に見えないそうです。

4段にしたので、3mm紙のカットは大変でした。

【ガラスの下から】

1mm紙

3mm紙×4段 |

【ガラスの下から】

1mm紙

3mm紙

1mm紙

3mm紙

1mm紙

3mm紙

1mm紙 |

化粧紙はマーメイドを4色使用。

サイズが525×420mmと大きいため、

化粧紙に霧吹きしてからボンドを塗ってヨレないようにしました。

厚みが出てしまい、額縁に収まらなかったため、水張りテープで全体をくるみ、くぎ打ちしてあります。 |

*このカリグラフィー作品についての詳細はこちら |

2008年夏、カリグラフィー作品展に出品していた作品。

私の構想では4辺をグラデーションにするつもりだったのですが、先生に相談したら「2辺にしたら効果的」とのアドバイスを頂き、このようになりました。インパクトが出たかなと思っています。

1mm紙の間に3mm紙をはさみ、見えないようにかさ上げしています。

グラデーションになっていない上と右側は影ができることになります。

|

|

Biseau fantaisie 2

ビゾー・ファンタジー/平行四辺形の窓

一見するとしくみがわからなかったこの額装。

平行四辺形と長方形の窓で斜断面を作ります。

中の作品のデザインによって、作品の上の1mm紙をなくして作ることも可能。

斜断面をきれいに貼るには両面テープを使用するといいみたい。(←コレはゆがんでます・・・)

インパクトが強いので、シンプルなカリグラフィー作品なんかに向いてそうだなぁと思います。

【ガラスの下から】

1mm紙(窓:長方形)

7mmスチレンボード(窓:平行四辺形)

1mm紙(窓:長方形)

*化粧紙はキャンソン・ミ・タント |

|

Filets déchiré

フィレ・デシレ

*画像にマウスをあてるとアップになります

色違いの紙を重ねて手でちぎったものをフィレにしています。

紙の重ね具合や、ちぎり具合で雰囲気が変わります。

これはマットがシンプルですが、もっと凝ったものにしてもOK。

紙が厚すぎるとちぎりづらいです。

これはタント紙100kgを4枚重ねています。

まっすぐめにちぎりたいときは、紙の目に沿ったほうがいいようです。

【ガラスの下から】

1mm紙

3mm紙

フィレ(4枚) |

|

Cadre a poser

縦横両用の写真立て

ガラスを入れた本格的写真立て。

使っているのは1mm、2mm、3mmボードとこちら↓

【SKIVERTEX】 No.5323 500×685mm 【SKIVERTEX】 No.5323 500×685mm

スキバルテックスまたはスカイバーテックスと呼ばれる革調の紙。汚れに強い。 スキバルテックスまたはスカイバーテックスと呼ばれる革調の紙。汚れに強い。

【マーブルペーパー】 No.809 500×650mm

【100色製本クロス】 106cm巾 50cm単位 4001〜4010 【100色製本クロス】 106cm巾 50cm単位 4001〜4010

*画像にマウスをあてると裏側になります

|

↑は3~4年目の作品でした

・1~2年目の作品はこちら

・5~6年目の作品はこちら

・7~8年目の作品はこちら

・9年目~の作品はこちら

額装の材料や道具についてはこちら |

おすすめ!フランス額装の作品集

ENCADREMENT―フランス額装スタイルブック

素敵な作品がたくさん掲載♪

1ページに1作品で100点以上!

フランス額装の奥深さを感じさせる1冊です。 |